Offizin Haag-Drugulin – Einführung

Jahrhundertelang hat sie die Menschheit fasziniert, in ihren Bann gezogen: Gutenbergs Kunst des Druckens, die man auch die »Schwarze Kunst« nannte, weil sie geheimnisvoll war, teufelsmächtig schien und den Globus beinahe aus den Angeln gehoben hätte. Die Folgen waren umwälzend! Gab es bis dahin doch keinen anderen Weg, ein Buch herzustellen, als ein vorhandenes Exemplar in einem Scriptorium von Kopisten mühsam und zeitraubend Zeichen für Zeichen von Hand abschreiben zu lassen. Der Besitz eines Buches war etwas Kostbares, der nur wenigen vergönnt war. Wie folglich auch nur wenige lesen und schreiben konnten.

Doch über Nacht war alles anders geworden. Plötzlich konnte man nicht nur ein Buch, sondern gleich Hunderte oder mehr auf einmal anfertigen. Vor allem die sich in jener Zeit zahlreich gründenden Universitäten und der sich ausbreitende Humanismus – überzeugt von der Idee der allgemeine Bildungsfähigkeit des Menschen – waren es, die das neue Medium begierig aufnahmen. Auf welch geradezu stürmische Nachfrage die epochale Erfindung stieß, belegen ein paar einfache Zahlen: Bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts – also knapp fünfzig Jahre nach der 42zeiligen Gutenberg-Bibel – waren an über zweihundert Orten mehr als 1.100 Druckbetriebe tätig – die meisten davon in Italien, Deutschland und Frankreich. Aus diesen gingen bis zum Jahr 1500 zwischen 30.000 und 35.000 Verlagswerke mit einer Gesamtzahl von etwa zehn Millionen Exemplaren hervor, alle von Hand gesetzt und gedruckt! Eine kaum vorstellbare Menge, eine beispiellose Leistung. Allerdings: Nicht immer hatten Obrigkeit und Geistlichkeit ihre ungetrübte Freude an den ihnen suspekten Segnungen der Errungenschaft.

»Mehr als das Gold hat das Blei die Welt verändert. Und mehr als das Blei in der Flinte, das Blei im Setzkasten«, kommentierte später Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) treffend den Beginn der Medienrevolution. Denn ohne die neu geschaffene Möglichkeit, Gedanken, Vorstellungen, Visionen, Informationen und Wissen rasch und in bisher nie gekanntem Maße zu verbreiten, sind alle entscheidenden Veränderungen in der Menschheitsgeschichte nicht denkbar. Die Reformation Martin Luthers war auf das gedruckte Wort genauso angewiesen wie die Französische Revolution oder andere gesellschaftliche Umbrüche. Alle Errungenschaften, auf die wir so stolz sind, wie allgemeine Bildung, Aufklärung, Demokratie oder Pressefreiheit; mehr noch, unsere ganze Zivilisation mit ihrer modernen Technik, den Erkenntnissen in Wissenschaft, Forschung und Medizin, verdanken wir weitgehend der genialen Idee, Texte mittels gegossener Lettern und der Druckpresse festzuhalten, zu vervielfältigen und zu verbreiten.

Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht nicht so überraschend, wenn in einer im Jahr 1997 von dem amerikanischen Magazin »Time-Life« durchgeführten Befragung nach den bedeutendsten Leistungen der Menschheit in dem gerade zur Neige gehenden zweiten Jahrtausend die Jury die Erfindung des Druckens als das entscheidendste Ereignis erachtete und Gutenberg zum »Man of the Millennium« erklärte.

Knapp fünfhundert Jahre lang sollte sie, Gutenbergs Erfindung der wiederverwendbaren Bleibuchstaben, nahezu unverändert und unangefochten das fast ausschließliche Druckverfahren für Textinformationen bleiben – sieht man einmal von der fortschreitenden Mechanisierung, vor allem der Einführung der Setzmaschinen, ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte jedoch ein kaum vorhersehbarer Wandel ein. Entscheidenden Anteil daran hatte der Offsetdruck, der sich aus dem schon 1798 von Alois Senefelder in München erfundenen Steindruck entwickelt hatte. Das rotative Prinzip, die immer einfacher werdende Plattenherstellung, dazu die technologischen Veränderungen hin zur Digitalisierung von Text und Bild – all das trug dazu bei, daß Bleisatz und Buchdruck mehr und mehr aus den Betrieben verschwanden.

Nun wurden aber technische Entwicklungen bislang fast ausschließlich von Bestrebungen getragen, Produkte schneller oder billiger herstellen zu können, selten ging es primär darum, sie in ihrer Qualität zu verbessern. Im Gegenteil, in der Euphorie über erreichte Produktionssteigerungen wurden damit einhergehende Qualitätseinbußen meist als »unvermeidbare Nebenwirkungen« abgetan. Mit den neuen digitalen Drucktechniken ist das nicht viel anders: Der direkte Weg von der Fest- zur Offsetplatte ist ökonomisch zwar unschlagbar, die dabei in Kauf genommene Umgehung von Fachleuten – Schriftgießern, Setzern, Korrektoren und Druckern – hat jedoch deutliche Spuren hinterlassen. Sie werden zum einen sichtbar in der Mißachtung bewährter typographischer Regeln, deren Aufgabe in nichts anderem besteht, als den Inhalt der Information so klar und so unmißverständlich als nur möglich zu übermitteln, und zum anderen in Form von inflationär zunehmenden Druckfehlern – und dies selbst in Büchern und Tageszeitungen seriöser Verlagshäuser.

Und noch etwas ging verloren: Beim Druck mit Bleitypen prägen diese sich geringfügig ins Papier ein. Durch das »buchstäbliche« Hineindrücken der Lettern bildet sich ein hauchdünnes Relief. In Verbindung mit dem dabei entstehenden Farbschmitz wächst den Buchstaben mehr Dunkelheit, mehr Körper zu – erhalten sie zusätzliches Gewicht. Dieses verleiht dem Bleisatz seine Besonderheit und seinen unverwechselbaren Charakter gegenüber Ausgabeformen, die auf digitalen Daten basieren.

Mehr noch als die drucktechnischen Zusammenhänge zählen die Gesetzmäßigkeiten der Schriftproportionen als solche. Bei den Bleibuchstaben sind die Strichstärken in den kleineren Graden nicht nur etwas kräftiger, die Zeichen sind insgesamt auch offener gehalten. Das gewährleistet eine gute Lesbarkeit. In den größeren Graden hingegen ist die Zeichnung enger angelegt, der Duktus schlanker, damit unseren Augen keine allzu großen Sprünge zugemutet werden. Die erfahrenen Stempelschneider von damals, die in den Schriftgießereien tätig waren, sie kannten sehr wohl die Nachteile der heute praktizierten linearen Skalierung. Diesem Wissen und ihrem handwerklichen Geschick war es zu verdanken, daß die Schriften in kleinen Graden nicht zu eng und zu dünn, in den großen zu breit und zu klobig daherkamen.

Bleibuchstaben sind, wie gesagt, passé, Computer und moderner Offsetdruck haben längst die Stelle des alten Handwerks eingenommen. Mag sein, daß die kleinen, aber feinen Unterschiede nicht überall und nicht von jedermann wahrgenommen werden. Festzustellen ist jedoch, daß immer mehr, vor allem in Amerika und England, wo das Wirken von Edward Johnston nach wie vor lebendig ist, eine Rückbesinnung auf die Ausgewogenheit und die formale Qualität der Bleibuchstaben eingesetzt hat. Manuelle Werkstätten sind an vielen Orten neu entstanden, in denen liebevoll gestaltete Ausgaben, auch Briefpapiere, für ein feinsinniges Publikum gefertigt werden. Und die Zahl dieser Druckbetriebe wächst. In Europa sind es vor allem die Herausgeber limitierter Editionen, die »das Blei« schätzen. Die darin oft enthaltenen Originalgraphiken gehen mit den von Hand geschnittenen Buchstaben, die leben und atmen, und deren Konturen noch das Werkzeug und die Arbeit des Stempelschneiders spüren lassen, eben besser zusammen als die egalisierten und geglätteten digitalen Repliken. Das gilt auch für andere Veröffentlichungen abseits der Massenproduktion, wo es auf den gewissen »kleinen Unterschied« ankommt: Firmenchroniken, Jubiläumsschriften, Privatdrucke, exklusive Werbekampagnen und ähnliches. Nicht zuletzt zählen dazu auch exquisite Briefausstattungen auf hochwertigen Papieren.

Unter diesen wenigen Betrieben, die sich sorgfältiger Handwerksarbeit, also dem »Blei« und dem Buchdruck, verschrieben haben, nimmt die Offizin Haag-Drugulin seit eh und je einen besonderen Platz ein. Ihre Ausnahmestellung verdankt sie einer Reihe glückhafter Umstände. Als wichtigster erscheint rückblickend in der hundertachtzigjährigen Firmengeschichte, daß alle, die die Geschicke des Betriebes im Laufe der Zeit bestimmt haben, mit ganzer Seele in ihrem Beruf verwurzelt waren. Jeder einzelne von ihnen hat die Firmenphilosophie des Gründers, die die Offizin von Anbeginn zu einem Hort der Typographie und Schriftkultur gemacht hatte, konsequent und mit voller Überzeugung weitergetragen. Bereits die erste Probe des Hauses von 1835 zeigt Schriften der angesehensten deutschen Stempelschneider, darunter auch solche von Justus Erich Walbaum. Das Sortiment wurde ständig erweitert, wurde international. Schnitte aus Holland, England und Frankreich kamen hinzu, Alphabete der renommiertesten Schriftschneider wie zum Beispiel die ›Janson‹ gehörten dazu. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts waren es dann die Entwürfe zeitgenössischer Künstler wie Lucian Bernhard, Rudolf Koch, Paul Renner, F. H. Ernst Schneidler, Walter Tiemann und Emil Rudolf Weiss, die das Programm mit modernen Schnitten versahen. Selbst zu DDR-Zeiten wurden neue Schriften besorgt, das Vorhandene bewahrt. Das 1988, kurz vor der Wiedervereinigung erschienene Musterbuch der Offizin umfaßt knapp siebenhundert Seiten. Es enthält anderswo kaum mehr aufspürbare Raritäten, viele davon in Originalschnitten, darunter die ›Bessemer‹-Versalien, die es sonst nirgends gibt. Daneben eine große Zahl gebrochener Schriften – darunter die ›Breitkopf-‹, die ›Claudius-‹, die ›Unger-‹ und die ›Luthersche Fraktur‹ oder die ›Fleischmann-‹ und die ›Tiemann-Gotisch‹, um nur einige zu nennen. Wundervolle Alphabete, deren Formenreichtum wir heute – mit dem zeitlichen Abstand zu dem Regime, das sie so in Mißkredit gebracht hat – wieder mit anderen Augen unvoreingenommenen betrachten.

Dieser Fundus wurde entscheidend erweitert, als im Jahr 1992 die Münchner Buchdruckerei SchumacherGebler die Offizin übernahm und ihre Schriften in das Unternehmen einbrachte. Der Schriftenkatalog aus Bayern hatte einen kaum geringeren Umfang. Er enthielt nicht zuletzt viele Schriften westdeutscher Gießereien aus der Nachkriegszeit, die in der DDR kaum zu bekommen waren. Somit ergänzten sich die beiden Schriftenbestände in idealer Weise. Zusammen bilden sie ein kulturelles Vermächtnis, das in der Form vermutlich kein zweites Mal existiert. Es reflektiert die glänzende und in der Geschichte einmalige Schaffensperiode des 20. Jahrhunderts, in der das deutsche Schriftgießereigewerbe mit außerordentlichen künstlerischen wie technischen Leistungen in der Welt eine herausragende Stellung einnehmen konnte. In nicht unerheblichem Maße ist das jener Generation von Künstlerpersönlichkeiten zu verdanken, deren scheinbar unermeßlicher schöpferischer Ideenreichtum eine grandiose Vielfalt an Schriftformen hervorbrachte.

Doch die westdeutschen Handsatzschriften waren nur ein Teil der »Münchner Mitgift«. Als zukunftsträchtiger und von größerer Bedeutung für die zu erfüllenden Aufgaben einer reinen Buchdruckerei erwiesen sich die immensen Bestände an Monotype-Matrizen, die nun ebenfalls in den Besitz der Offizin gelangten. Zwar war diese Technik hier nicht unbekannt; bereits vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die Monotype bei der OHD Einzug gehalten. Die Auswahl konzentrierte sich aber mehr auf Werk- und Standardschriften.

Anders die Situation bei SchumacherGebler in München. Dort zählten zum Kundenkreis vornehmlich Werbeagenturen, die auch bei der Schriftwahl stets das Außergewöhnliche, das Neue, das Unbekannte suchten. Es war zudem die Zeit, als der Fotosatz bereits Einzug gehalten hatte und nun innerhalb des Hauses dem Monotype-Verfahren Konkurrenz machte. Die Anlage war neu und noch längst nicht amortisiert. Die einzige Möglichkeit, sie auch in Zukunft auslasten zu können, schien nur in der Erweiterung des Angebots zu liegen, in erster Linie mit ausgefallenen Schriften oder solchen, die es im Fotosatz nicht gab. Gebrauchte Matrizensätze – alles andere hätte wirtschaftlich keinen Sinn ergeben – ließen sich günstig von den zum Fotosatz wechselnden Großbetrieben – nur dort war diese Technik in der Regel installiert – erwerben. Insgesamt war es ein gutes Dutzend Großbetriebe, darunter in der Branche wohlbekannte Namen wie Brügel, William Clowes in England, Oldenbourg, Passavia, Stulle oder das Druckhaus Tempelhof, darüber hinaus die Hausdruckerei der Monotype in England selbst, deren Matrizen nun in den Besitz von SchumacherGebler gelangten. Nicht weniger illuster war die Reihe der dabei erworbenen Schriften. Obwohl alle von international renommierten Schriftkünstlern entworfen, waren manche in Deutschland nie oder nur ganz selten zum Einsatz gekommen. Erwähnt seien, um nur einige zu nennen, die Schnitte der ›Barbou‹, ›Bulmer‹, ›Centaur‹, ›Fontana‹, ›Imprint‹, ›Lutetia‹, ›Perpetua‹, ›Spectrum‹, ›Van Dijck‹ sowie – neben einer Reihe klassischer Frakturschriften – die ›Antigone‹ und die ›New Hellenic Greek‹. Zu den renommierten deutschen Schriftkünstlern gesellte sich nun ein Kreis von internationalen Kollegen wie Morris Fuller Benton, Adrian Frutiger, Eric Gill, Frederic William Goudy, Jan van Krimpen, Giovanni Mardersteig, William Martin, Bruce Rogers und andere.

Im Gegensatz zu den Bleitypen mit ihrem erhabenen, seitenverkehrten Schriftbild am Kopf kann man mit Matrizen nicht drucken. Ihr Schriftbild ist vertieft und seitenrichtig. Sie dienen als Form in Verbindung mit einem Gießinstrument oder einer Gießmaschine. Auf diese Weise lassen sich Lettern in beliebiger Zahl herstellen, wobei die Legierung aus Blei, Antimon und Zinn besteht. Damit sind wir bei der Haltbarkeit der Schrift und einem Dreh- und Angelpunkt des Buchdrucks angelangt. Zu allen Zeiten haben die Drucker darüber geklagt, wie rasch sich Spuren der Abnutzung zeigen. Daß man aber nur mit gußfrischen, randscharfen Bleilettern ein qualitativ einwandfreies Ergebnis erzielen kann, liegt in der Natur der Sache. War den Druckern in der Vergangenheit ihre Schrift häufiger erneuerungsbedürftig, als es ihnen lieb sein konnte, so hatten sie doch wenigstens die Möglichkeit, neue Typen von den Schriftgießereien zu beziehen. Was aber tun, wenn diese heute fast ganz von der Bildfläche verschwunden sind? Die Antwort ergibt sich von selbst: Ohne eine gut ausgebaute Monotype-Abteilung mit ihren Maschinen, dazu den unverzichtbaren Matrizensätzen und der damit verbundenen Chance, aus den unzähligen Formen neue Typen von zeitloser Schönheit in beliebiger Menge selbst zu gießen, wäre die handwerkliche Ausrichtung der Offizin nicht denkbar. Das Monotype-System, eine Erfindung des ideenreichen Amerikaners Tolbert Lanston, ist ein einmaliges Wunderwerk der Technik. Es erlaubt sowohl fortlaufenden Satz herzustellen als auch für den Setzkasten Handsatzschriften von fünf bis zweiundsiebzig Punkt zu gießen – in perfekter typographischer Qualität.

Die geschilderte typographische Vielfalt hat aber auch ihre Kehrseite: Tausend Schriften und mehr lassen sich in beliebigen Größen als immaterielle Fonts auf einer CD unterbringen; in jede Aktentasche bequem einstecken. In natura, als »begreifbare« Lettern – mit einem eigenen Schriftkasten für jeden Grad – sind dies nur schwer zu bewegende Schätze, die zudem unendlich viel Platz benötigen. Man hat sie deshalb, die digitale Version und das schwergewichtige Original, auch als Antipoden, als das Schnelle und das Schwere, bezeichnet.

Endlos reihen sich die »Gassen« mit den Schriftregalen in den Räumen der Offizin Haag-Drugulin. Durchschnittlich zwanzig Setzkästen, jeweils übereinander angeordnet, enthält ein Regal. Größere Schriftregale sind auch mit doppelt so vielen Kästen ausgestattet; mit breiteren, unterteilten Kästen für die »Brotschriftgrade«, bestimmt für fortlaufende Texte. Daneben die ungeteilten, schmaleren für die Auszeichnungsgrade, für die Steckschriften. Dazu kommen die vielen Regale mit den verschiedenartigsten Zügen für die Unterbringung der Matrizen, des Blindmaterials und allem, was sonst noch zu einer Setzerei gehört. Wollte man alle Setzkästen und Schubzüge der insgesamt 255 Regale nebeneinanderlegen – zusammengerechnet ergäbe sich eine Zahl von etwa 6.800 –, so würde die Hälfte eines Fußballfelds dafür nicht ausreichen. Oder andersrum: Alle Regale aufeinandergestellt ergäben einen Turm von 284 Metern Höhe, der damit an den Eiffelturm in Paris heranreichen würde; bei dessen Errichtung zur Weltausstellung 1889 war er damals mit seinen dreihundert Metern das höchste Bauwerk der Welt.

Blei ist bekanntlich schwer und so hat alles zusammen – die Schriften, der Stehsatz, das Blindmaterial, die Vorräte sowie das für die Produktion im Umlauf befindliches Material – ohne die Maschinen und ohne die Matrizen – das stolze ein Gewicht von etwa zweihundertzwanzig Tonnen, fast doppelt soviel wie eine Dampflokomotive der Baureihe 01 für die früheren D-Züge. Bei derlei Zahlenspiel wird oft die Frage gestellt, wie viele Buchstaben denn in all den Setzkästen nun enthalten seien. Zugegeben, gezählt hat sie noch niemand, doch zwanzig bis fünfundzwanzig Millionen sind es bei vorsichtiger Schätzung allemal. Selbst die Anzahl der Monotype-Matrizen überschreitet die Millionengrenze, wobei etwa 950.000 auf Matrizen für den Satz fortlaufender Texte entfallen und etwa 180.000 auf Matrizen für den Guß von Einzelbuchstaben.

Alle Schriftschnitte, die sich mit den in unserem Hause vorhandenen Matrizen gießen lassen, sind auf dieser Website aufgeführt. Einzelne nicht vorhandene, aber als Ergänzung erwogene Grade sind orange unterstrichen. Bei Interesse bitten wir um Rückfrage.

Ganz bewußt wurde die gezeigte Auswahl auf Schriftschnitte der Monotype begrenzt. Dafür gibt es zwei Gründe: Überwiegend haben die Projekte, mit deren Fertigung in Bleisatz und Buchdruck unser Haus betraut ist – mit Originalgraphik ausgestattete Künstlerbücher in numerierten Auflagen wie auch Titel ohne Illustration – einen Umfang, der ohne den Einsatz der Setzmaschine wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre. Wo das nicht der Fall ist, bei Aufträgen mit geringerem Textanteil, ist der Satz von Hand günstiger, er kann aber ebenfalls mit Monotype-Schriften ausgeführt werden. Der zweite Grund für die Begrenzung liegt darin, daß es sich bei den vielen anderen Handsatzschriften um Komplettgußschriften handelt, also um solche, die früher von Schriftgießereien bezogen wurden. Ihr Zustand ist schon heute nicht immer der beste. Viel gravierender ist aber die Tatsache, daß sie absolut nicht mehr zu beschaffen sind. Daher werden sie gehütet wie der vielzitierte Augapfel und können nur für ganz besondere Ausgaben in sehr kleinen Auflagen Verwendung finden. In diesen Fällen stehen die bereits erwähnten Schriftmusterbücher als Arbeitsunterlage zur Verfügung.

Zu guter Letzt: Mit gußfrischen Buchstaben allein ist es natürlich nicht getan. Die Druckqualität hängt nicht zuletzt auch davon ab, daß alle Partien einer Druckform gleichmäßig drucken. Die technisch bedingten Toleranzen zu erkennen und mit Seidenpapier auszugleichen gehört zu den diffizilsten Aufgaben der Drucker, wobei erfahrungsgemäß jeder die Dinge etwas anders sieht. Die Offizin verfügt, vermutlich als einzige, über ein Schweizer Patent, das subjektive Beurteilungen ausschließt. Das Verfahren ermittelt mechanisch den Ist-Zustand der Druckformen, anschließend werden mit einer Präzisionsmaschine die festgestellten Unterschiede mit einer Genauigkeit von einem hundertstel Millimeter ausgeglichen. Nur schade, daß diese effiziente Methode erst am Ende der Buchdruckära aufkam.

Eine äußerst seltene Cogger-Handpresse (Prinzip: Keilpresse)

Eine äußerst seltene Cogger-Handpresse (Prinzip: Keilpresse)

Die Versalien OHD in der verzierten Schwabacher

Die Versalien OHD in der verzierten Schwabacher

Xylographie eines Initials – Ausgangsform für die Serienfertigung in der Schriftgießerei (Flinsch)

Xylographie eines Initials – Ausgangsform für die Serienfertigung in der Schriftgießerei (Flinsch)

Stahlstempel einer klassizistischen Antiqua

Stahlstempel einer klassizistischen Antiqua

(etwa 1815)

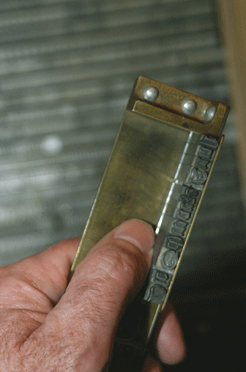

Der Winkelhaken – unentbehrliches Arbeitsutensil des Handsetzers

Der Winkelhaken – unentbehrliches Arbeitsutensil des Handsetzers

Abgleich des Verlegungsplans mit den erforderlichen Schriftzeichen der Satzarbeit

Abgleich des Verlegungsplans mit den erforderlichen Schriftzeichen der Satzarbeit

Texterfassung an der Monotype-Setzmaschine (Taster)

Texterfassung an der Monotype-Setzmaschine (Taster)

Monotype-Matrizen aus dem Matrizenlager

Monotype-Matrizen aus dem Matrizenlager

Überprüfen der im Rahmen verlegten

Überprüfen der im Rahmen verlegten

Monotype-Matrizen

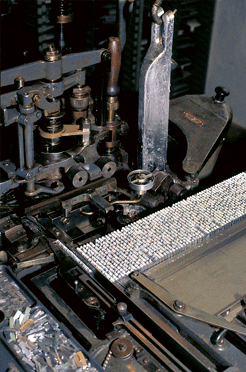

Die Monotype-Satzgießmaschine in Aktion

Die Monotype-Satzgießmaschine in Aktion

Letzte Korrekturen am Satz in der Druckmaschine

Letzte Korrekturen am Satz in der Druckmaschine

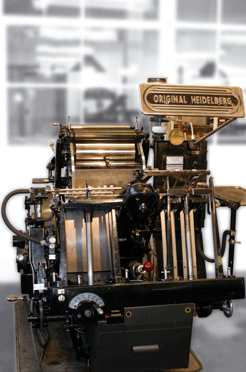

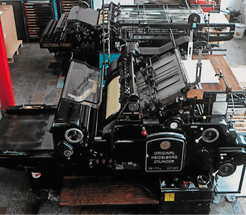

Der legendäre »Heidelberger Tiegel«,

Der legendäre »Heidelberger Tiegel«,

die meistgebaute Druckmaschine, die in fast

keiner Druckerei fehlte

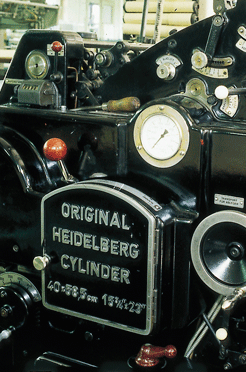

Der »Heidelberger Zylinder« – eine der bewährtesten Druckmaschinen der Buchdruckära

Der »Heidelberger Zylinder« – eine der bewährtesten Druckmaschinen der Buchdruckära

Maschinensaal der Offizin Haag-Drugulin –

Maschinensaal der Offizin Haag-Drugulin –

im Hintergrund die Schwingzylinder-Maschine »Victoria Front« der Rockstroh-Werke AG, Heidenau bei Dresden. → Großaufnahme

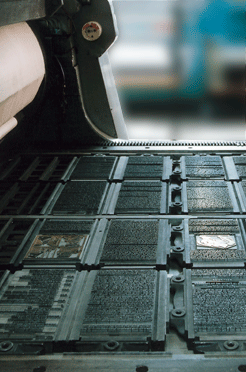

Blick auf eine geschlossene Druckform

Blick auf eine geschlossene Druckform

in der Miller-Zweitourenmaschine, der größten Maschine der Offizin (76 x 104 cm)

Schubladen über Schubladen für Tausende von Matrizen zum Satz fortlaufender Texte (bis zu einem Schriftgrad von 24 Punkt)

Schubladen über Schubladen für Tausende von Matrizen zum Satz fortlaufender Texte (bis zu einem Schriftgrad von 24 Punkt)

Matrizen für den Einzelbuchstabenguß (14 — 72 pt)wurden nur verliehen. Daher die Unterbringung in stabilen Versandboxen,

Matrizen für den Einzelbuchstabenguß (14 — 72 pt)wurden nur verliehen. Daher die Unterbringung in stabilen Versandboxen,

Etwa 200 Setzregale stehen in der Offizin, davon mußten aus Platzgründen 150 aufeinander gestapelt werden.

Etwa 200 Setzregale stehen in der Offizin, davon mußten aus Platzgründen 150 aufeinander gestapelt werden.

Eine altgediente Pappschere — einfach unverzichtbar

Eine altgediente Pappschere — einfach unverzichtbar

Überpüfung der Schrifthöhe

Überpüfung der Schrifthöhe

Drucken von …

Drucken von …

Korrekturabzügen

Korrekturabzügen